首页 > 新闻中心 > 问题解答 > 文旅展厅新趋势:电子翻书装置能否成为传统文化活态传承的载体?问题解答

文旅展厅新趋势:电子翻书装置能否成为传统文化活态传承的载体?

栏目:问题解答更新时间:2025-03-14整理发布:zbvision.cn已有 498人查阅在文旅融合的热潮下,传统文化如何突破静态展陈的桎梏,实现与当代观众的深度对话,成为文化场馆探索的重要命题,电子翻书装置作为一种新兴的交互技术载体,正以颠覆性的体验模式重塑展厅叙事逻辑。其通过虚拟仿真、动态交互与多模态内容呈现,不仅为观众创造了“触摸历史”的沉浸感,更通过技术赋能推动传统文化从“单向展示”向“活态传承”转型。这一创新实践是否真正具备可持续的文化传播价值?其技术应用又需规避哪些潜在风险?本文将深入探讨电子翻书装置在文旅展厅中的实践路径与核心价值。

一、技术革新:重构展厅叙事逻辑

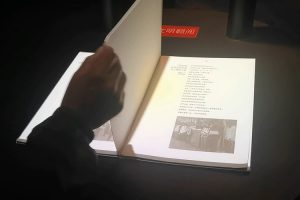

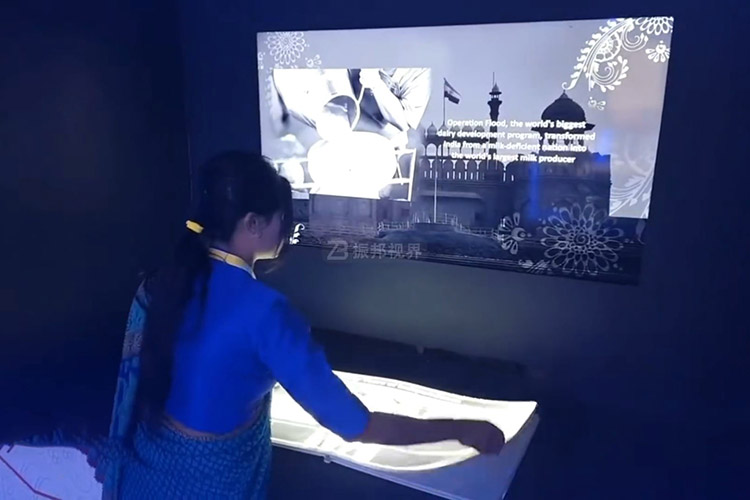

传统展厅中的典籍文物常因保护需求被置于玻璃展柜内,观众与展品之间始终存在物理与心理的双重隔阂,而电子翻书装置通过投影设备与实体书模,观众只需隔空挥动手臂,便能触发虚拟书页的翻动效果,将珍贵古籍转化为可交互的动态影像。

这种技术突破不仅消解了物理屏障,更重要的是重构了文化信息的传播维度。例如,某省级博物馆将明代地方志转化为电子书后,观众在翻阅时可实时调取相关历史事件的时间轴图谱、地理变迁动态演示,甚至通过手势缩放查看古代舆图与现代卫星地图的叠合对比。这种时空交错的叙事方式,使观众从被动接收者转变为主动探索者,文化认知的深度与广度得到双重拓展。

二、活态传承:文化保存到价值激活

相较于传统展陈仅能实现文化符号的保存,该技术通过交互设计激发观众的情感共鸣与认知投入。例如,某非遗主题展厅将传统年画制作工艺融入电子书系统:观众翻动虚拟书页时,可逐步触发雕版雕刻、颜料调配、套色印刷等工序的动态演示,这种多感官协同的体验设计,使非遗技艺从“博物馆标本”转变为可感知、可操作的活态知识体系。

三、合理运用:技术与人文的平衡

尽管电子翻书装置展现出强大潜力,但其应用仍面临多重现实考验:

1.内容深度与形式创新的博弈

部分展厅为追求“科技感”,过度堆砌特效而忽视内容质量,导致电子书成为空有交互外壳的“文化快餐”。真正有效的数字展陈,需以学术研究为基础,将典籍精髓提炼为故事线,再通过技术手段增强感染力。例如《天工开物》电子书可设计工匠角色导览,在讲解纺织技术时同步演示三维织机工作原理。

2.技术成本与运维可持续性

高端电子翻书系统需配置动作捕捉摄像头、4K透明屏、定制化中控系统等硬件,后期还需持续更新内容与维护设备。文旅场馆需根据自身定位,选择适配的解决方案——社区文化馆可采用简易触屏版,省级博物馆则可引入融合AI问答的智能翻书系统。

虚拟翻书装置的价值,绝不仅限于为展厅增添科技噱头,当其技术特性与传统文化的精神内核深度融合时,便有可能构建起跨越时空的文化对话场域——观众在指尖翻动的不再是冰冷的数字页面,而是通过交互行为参与到文化传承的动态进程,这种“技术赋能”与“人文觉醒”的双向奔赴,或许正是传统文化在数字时代重获新生的关键密码。如果您近期也在找寻此类多媒体互动装置,可联系我们获取详细的资料!

您可以通过以下方式联系我们

您可以通过以下方式联系我们

微信公众号(sz-zbvision) / QQ:2379056273

电话咨询:18617067979 / 0755-29887159

联系地址:深圳市宝安区福永大洋路90号中粮 (福安)

机器人制造产业园五栋101-103号